加工用コメ生産の新しい取り組み 「2番果収穫(再生2期作) 」

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.34

2025年4月 業務執行理事 南埜 幸信

コメ不足からくる高値が続いている。様々な思惑や市場原理が働いてブラックボックスのようになっていて、政府も含めコメの業界の人間もこのもつれた糸をどのようにほぐしていくか頭を抱えている。特に深刻なのはもともと加工用という価格の安いコメを原料にしてきたコメの加工業界である。製品の価格がここまで高騰してきて、従来の加工用原料も引っ張られて価格が上がってくる状況の中で、過去経験のない判断を日々要求されてくる。この価格になって加工メーカーは原料として使い続けることができるのか?と。

一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムにも、味噌や醤油やお菓子などコメを原料にする会員メーカーさんから原料用の有機米を供給してほしいという声が日々大きくなって伝わってくる。しかし従来の延長では、なかなか量的な確保とリーズナブルな価格の維持はまず無理である。話を聞いてくれる生産者がまず皆無に等しいからである。

元々コメの価格は、生産者の再生産価格を担保できていないことは認識されてきている。私たちがこの有機農産物の流通の取り組みを始めたころは、まさしく生産者の手取りが1俵20,000円~25,000円と、一昨年までの価格の2倍くらいしていた。当然、食管法が生きていた時代で、米価については国が経費から出てくる生産者価格をベースに国が決めていた。私が農学部の学生だった約40年前は、経済系の農学部の学生のテーマはこの米価の算定のためのコメの生産費調査が研究の大きな柱の一つであった。コメの原価は生産者の経営種別(専業か、一種兼業か、二種兼業か)によって違っていたところで、統一原価をどう算出するかが問題だったのである。

その後食管法が廃止され、米価を市場相場に委ねたとたんに、米価は急降下し、現場ではコメ専業で経営した場合は、40ヘクタール以上の規模がないと経営が成り立たないと、小農家を置き去りにするような状況が続いてきた。そこで、昨年来のコメの高騰である。いや高騰というよりは、正常に戻ったのではという見方もある。

ただ、問題はそのプロセス。生産費や生産原価を社会的に評価して、市場が最低価格保証をベースに相場で取引価格を決定するというのが、健全な主食マーケットであると考えるが、農水省も市場もそのような議論を経て価格形成されたとはとても思えないプロセスに問題がある。このような不安定なプロセスで価格形成されたものは、国民の支持を得られないどころか、生産者も含めて、暗闇の中将来の経営に大きな不安を抱えて進むようなもので、決して望ましいものではない。コメは主食であり、日本人の食料を支える大黒柱であり、国の食料政策の柱であるからだ。日本のコメが値上がりしたので、タイやアメリカから安いコメが入り、輸入業者が笑顔でテレビに登場するなど、絶対に不健全である。自由市場も結構だが、主食については、その自給率を注視しながら、生産者が持続的な生産を維持し、次の担い手世代が安心してコメの生産を続けていける政策を、いまこそ国が主導すべき時に来ている。備蓄米の放出のような、「絆創膏」を貼るような手立てしかないことに、失望感すら抱いている。

さて、そのようななかで、コメを原料にする加工品を製造されているメーカーさん向けに、今年は画期的なプロジェクトを提案したいと考えている。コメの2番収穫(再生2期作)プロジェクトだ。このコメの2番収穫への取り組みは、昨年から千葉県の佐藤農場で開始した米粉専用品種の有機栽培への取り組みで、テーマの一つとして取り上げて下記の通り発信していたものである。

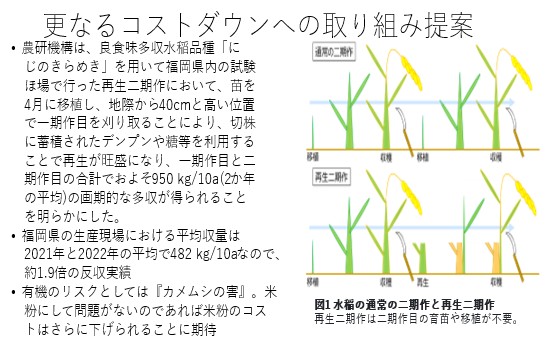

早場米の産地ではよく見られている光景だが、8月の収穫後に稲の切り株から徐々に穂が出てきて、コメが実っている姿。いわゆる「ひこばえ」である。実は昨年佐藤さんのところでいちばんの早生品種「ふさおとめ」を収穫後、何もしないでそのままにしておいた株から10月の末に再度収穫をしたところ、実験的ではあるが10アールあたり約2俵(120㎏)の収穫を得たのである。

ただし問題はカメムシの害。晩秋の登熟は、カメムシの餌食となりやすく、ネオニコチノイド系の農薬をもちろん使用できない有機栽培では、これは対応のしようがない。米粉の製粉メーカーに相談はしたが、米粉に色がつくという危惧から、ラインへ投入するのは難しいという判断であった。しかし、色がついたコメでも、味噌や醤油は可能性があるのではないか?これを今年プロジェクトとして一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムで取り組みたいと相談している。

佐藤さんが所属する千葉県の匝瑳市にある栄営農組合は今年米粉の専用品種を含め全体で約20haの有機稲作に取り組む予定。そのうちの早生品種「ふさおとめ」の約7haを2番収穫への取り組み圃場として、①茎と葉をできるだけ残す高刈りと、②一番収穫後の追肥に取り組み、2番果でどのくらいの収量と品質が成果としてあげられるのか。そしてそれが加工メーカーからどのような評価を得られるのか?プロジェクトとして取り組みたいと考えている。

まさしく無から有を生む取り組み。ぜひ注目してください。

次号に続く