有機野菜技術フォーラム in つくばの報告

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.30

2025年3月 業務執行理事 南埜 幸信

3月12日に、茨城県のつくば国際会議場で、有機野菜技術フォーラムinつくばが、農研機構 中日本農業研究センターの主催で開催された。会場は満席の盛況ぶりであった。農研機構という政府系の中枢の研究機関がこのようなフォーラムを主催する時代になったことに感銘をし、また、関心の高さに驚きを隠せない。私たちがオーガニックへの取り組みを始めた当時は、国も行政機関も、戦後の食糧量産時代に、自分たちが主役になって進めてきた、農薬・化学肥料の使用を前提とした農業技術研究が主役であり、オーガニックの話をすれば、それだけで異端児とみられ、話さえきいて貰えなかった時代とは隔世の感がある。

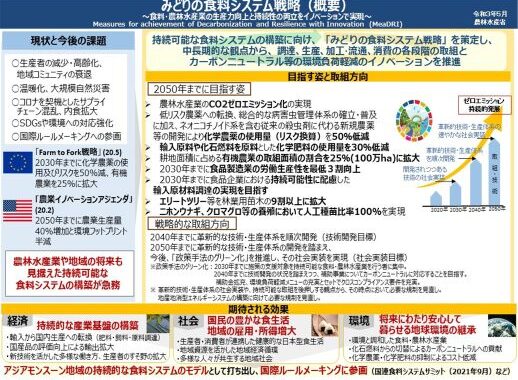

みどりの食料システム戦略という国の根幹の政策にオーガニックが取り上げられ、30年後という少し遠い未来であっても、それは社会にこんな革命的変化をもたらすものとなるとは思いもしなかった。まさに今、オーガニック農業技術の研究開発は、日本の農業にとって、本流の柱の事業に位置付けられたのである。オーガニックはもはや民間農法で推進される時代ではなく、国の主導で進められる時代になったといえる。

とはいえ、オーガニックの技術体系を創り上げてきたのは、まさしく民間の私たちの積み上げ。いろんな壁にぶち当たり、試行錯誤を繰り返し、信念で乗り越えてきた地域の生産者のところにある。国や研究機関はいま、地域の優秀なオーガニックの生産者の現場に足を運び、科学では解明できなかった土と生命のシステムの実証から、普遍的なオーガニックの技術体系を構築しようとしているのである。まさに研究者主導の研究から、官民一体の実証的研究の段階に入ったと思う。これからきっと、オーガニックの技術開発は、急ピッチで前進すると期待している。科学者が現代の生命科学の限界を認めたとき、はじめてオーガニックの技術開発の入り口が見えてくると考えている。

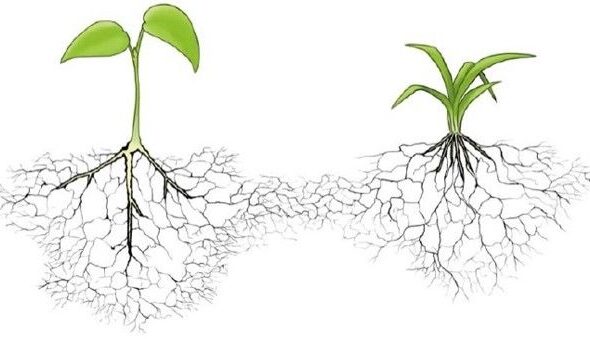

現代の科学は、定量分析の手法で積み上げられてきたものであるがゆえに、生命活動の根幹ともいえる、生きた状態の代謝や共生という、いわゆる生命間のやりとり(呼吸・会話)の実態は解明することが不可能であると言われてきた。生きているものと死んでいるものの根本的な違い。それはこの呼吸の有無になる。その観点で生きている土と向き合ったときに、従来科学では説明しきれなかった天文学的な微生物(エンドファイト)の存在が見えてきて、やっとその活動の研究が始まったところである。ひとつ面白いのは、土の中にある肥料成分が少なければ少ないほど、土壌微生物や根圏微生物の密度が高くなり活動が活発になるということ。これは従来の科学では、研究の入り口すら見えて来ていなかったところである。

さて、今回のフォーラムのプログラムを見てみると、トップバッターはつくば市に新規就農で入り、最初から全部オーガニックで取り組みを進めているふしちゃんファームの伏田社長。特に近年栽培に成功した有機いちごの栽培技術の話。彼は元々兵庫県の三田出身で、金融機関の勤務を経てその後就農したという経歴の持ち主。その発想が興味深い。マイナス思考が無いのだ。目標到達点をまず明確にして、そのために必要なことを分析し整理し、それらをすべて実行する。不可能という文字が見えてこない。先日たまたまいちごのある時期に訪問させていただいたので、久しぶりに食べさせていただいたが、糖度と酸度が見事にやさしく調和して、本当に味覚を包み込むような素直な美味しさに、改めて感動した。

次に目立つのが、(株)ユニオンファームの杜さんと、玉造社長。二つのテーマで講演されている。ユニオンファームはとても歴史のある有機農場で、玉造社長も杜さんも、つくば大学のOBということで、地元に多くのネットワークを持っている。そしてある意味、有機農業の歴史ともいうべき足跡を築いてきた。特に興味深いのは、最近は堆肥の量も本当に少なくなり、特に養分の多い動物質系の堆肥は殆ど使っていない。この歴史を聞くと、堆肥がなければ有機農業は広がらないという定説を、良い意味で覆すことができると、将来に安心感さえ持つのである。最初のころは動物質も含めた養分が豊富な堆肥を投入してきたが、だんだん虫や病気が増え、とどのつまりはお店の棚持ちが悪くなり、お客さんからクレームが入るようになってきたという。そこで何が原因か、様々なチェックをしたところ、有機農業であっても養分的な堆肥を入れ続けると、過剰養分の状態、つまり人間でいえばメタボ状態になり、それが窒素過多の作物になってきて、その結果が品質の劣化になると気が付いたことである。そこで、堆肥の質と量を検討し、養分的な堆肥から、土壌の物理性や生物性を高めるタイプの堆肥に代えていくことで、様々な問題が解決できたという事実である。これはぜひ、今後のオーガニックを進めていく上での、教育的なモデルになると確信している。

いずれにしても、地方で頑張ってきた先進的な有機農家と、科学的な研究の限界を意識できる研究者が、ここに新しい結合を始めたときに、オーガニックに次のイノベーションが生まれてくることを、心から期待したいと考えるのである。

次号に続く