今なぜ有機農業なのか vol.2

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.8

2024年10月 業務執行理事 南埜 幸信

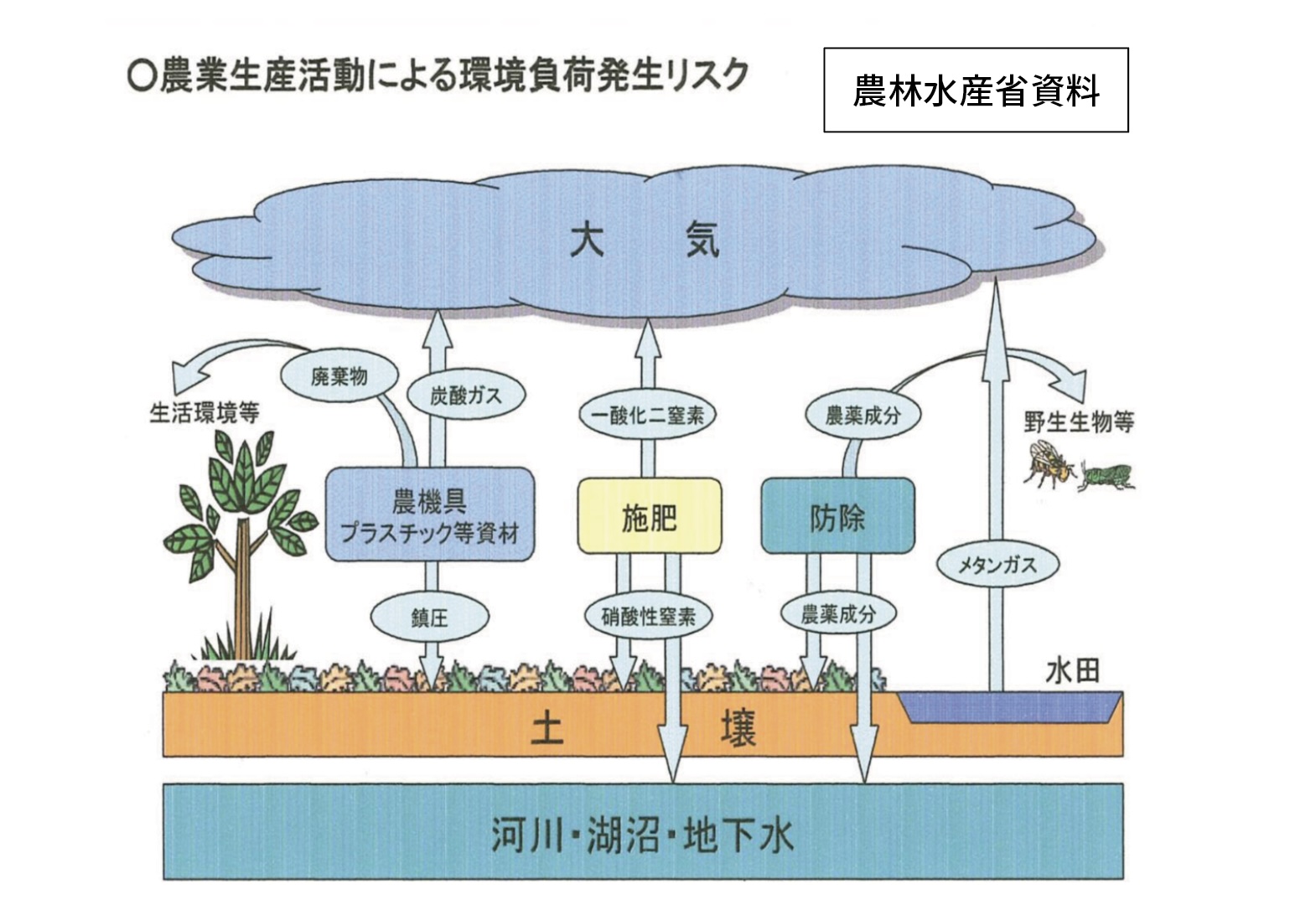

⑶農業による環境汚染

農業による環境汚染というと「えっ?」という声が聞こえてきそうである。農業こそ自然の環境のなかで、植物という生命あるものを育み、それを食べ物として提供しているのに、それが環境を汚染しているとはなぜ? というのが率直な感覚であろう。本来自然界にはない化学肥料や農薬を使用せず、自然と調和し、自然の摂理にあった分だけ農作物を得るという農業であれば、環境破壊などはないであろう。自然界が生命を育む仕組みで、作物は生産されるであろう。

しかしながら、現代の主流となっている農業生産のための技術体系はまさしく、化学合成物である化学肥料と農薬の使用を前提としている。したがって、図表7のとおり、化学肥料や農薬の過度の使用と、さらに継続的かつ集中的な使用は、環境に多大なるダメージ(環境汚染)をひきおこすこととなる。特に農薬(害虫を殺すため殺虫剤、病原菌を殺すための殺菌剤、雑草を枯らすための除草剤)は、本来の性質が毒物であることから、そのものが環境に悪影響を与える。そして、さらには環境ホルモンとして、何世代ものあとの子孫たちの健康にまで、重大な被害を及ぼす危険性があることが指摘されている。

環境ホルモンとは正式には「内分泌攪乱(かくらん)化学物質」といい、人間や動物の体内に入って体内のホルモンの働きを乱す有害物質のことをいう。この乱れは人類生存そのものを脅かす事態を引き起こす恐れがある。オスのメス化現象、生殖異常、不妊、人の知能の劣化など、ホルモンの働きを乱すことから、特に生殖という人類という種の存亡にかかわる分野で、その危険性が指摘されている。しかもそれは、PPT(1兆分の1)という、極少量の濃度でも、内分泌攪乱が起きるかもしれないといわれている。

かつて有害物質と認定されてきたものは、そのものとの因果関係で重要な健康障害が引き起こされるというように、その成分の毒性そのものが対象であった。それに対して、擬似ホルモンとしてホルモン本来の働きを乱し影響を与える化学物質の検証はほとんど手つかずである。従って、疑わしきは使用しないという対策が必要なところである。 農薬は毒物として、その成分が人間に与える影響については検証されてきたとしても、この環境ホルモンとしての危険性については未検証ということになろう。いや、農薬だけではない。多くの化学物質について、それが環境ホルモンである可能性は否定できないのである。この点が、今後農薬に対する大きな問題になるであろう。

また養分としての化学肥料は、自然界の土のなかで、生命のシステムからの養分供給というメカニズムを無視する形で使用することから、農地からの流失、つまり、河川湖沼の富栄養化など水の汚染を引き起こす重大な原因になるといわれている。化学肥料の過剰使用は、その主力成分である硝酸塩〈硝酸態窒素〉による地下水汚染として、わが国でも深刻な問題になっている。前述の問題は、硝酸塩が植物の体内に過剰に取り込まれることによる、食品の品質としての硝酸塩過剰問題であり、ここでは、それが地下水の水源に浸透し、飲み水の硝酸態窒素濃度の増大が、人間の健康に悪影響を与えるという問題である。この化学肥料が変化した硝酸態窒素は、人体の健康に対して様々な悪影響が懸念されたため、ヨーロッパなどでは早くから、食べ物への残留基準だけではなく飲用水の水質基準にもこの成分が入っていた。日本においても、1992年に水道水の水質基準が大幅に改正され、水質基準に関する検査項目に、新たに化学物質に関する検査項目が加えられ、47項目がその対象になっている。この時点で硝酸態窒素濃度もこの対象となり、その基準は10PPM以下となった。これは、WHOのガイドラインに沿うかたちで法律として定められた。しかしこの基準は、かつて39人もの乳児が酸欠状態になって死亡したブルーベビー事件のときの、飲用水の硝酸態窒素濃度と同じレベルであり、この基準をぎりぎりクリアした程度では全く安心できないのである。全国に約5600ある水道水の事業所では、水道水に含まれる硝酸態窒素濃度の検査は月に1回以上行うことが義務付けられ、その検査データは、厚生労働省に定期的に報告されている。しかし、それはきちんと検証されていない。日本の環境省が発表した平成6年から平成15年までの全国の地下水質測定結果による硝酸態窒素の環境基準超過率の推移をみれば硝酸態窒素による汚染井戸は、4288本中280本、つまり調査井戸の実に6・5%が環境基準を超過しており、しかもこの10年間で、基準超過率は2・3倍にも膨れ上がっている。窒素汚染は間違いなく驚くべきスピードで進行しているといえる。全国各地での徹底した窒素汚染の削減対策への取り組みが早急に求められている。

自治体や大学の独自調査からは、以下のような報道がされている。

① 宮崎県都城市

1150本の井戸のうち、13・1%にあたる151本が水道法の基準の10ppMを超えた。これは、環境庁調査(94年から97年)の約3倍の比率(宮崎日日新聞1999年5月7日)

② 千葉県千葉市

調査した井戸の約50%が環境庁の基準を超え、最大で基準値の4・8倍の48PPMを観測。(読売新聞2000年2月5日)

③ 鳥取県

鳥取大学農学部が、鳥取砂丘周辺の井戸水から環境基準の3・5倍の硝酸態窒素を検出(読売新聞2000年4月8日)

ほんの一部ではあるが、汚染の深刻度がわかる。

千葉市の若葉区では硝酸除去装置の設置に助成を始めるほど汚染が広がっている。そして硝酸態窒素の最終の行き先は我々の身体の中なのである。この問題は、私にとってもたいへん身近なこととなっている。私の住む富里市は、全国でも有数のスイカとニンジンの産地である。この富里市から隣の酒々井町や成田市にかけての北総台地は、昔より良質な地下水に恵まれていたことから、規模の大きい造り酒屋などもいくつかあり、安心して井戸水を飲むことができたのである。ところが数年前より、台地の地下30mあたりにある地下水の水脈が、飲用不可となってしまった。この原因こそ、窒素汚染なのである。大腸菌などの汚染であれば煮沸すれば問題ないが、窒素を除去するとなると、海水を真水に変えることのできる逆浸透膜方式で浄水しなければならない。これは装置自体が高価なため、普通の家庭としてはとても対応が不可能である。富里市周辺は、大きな工業団地などはないことから、この地下水を飲めなくしたのは、スイカやニンジンなどの集約的な園芸農業(化学肥料や農薬などの投下量が多い)が発達する中で、継続的に使われてきた化学肥料が原因であろうといわれている。畑で使われた化学肥料が、時間を経て徐々に地下水に浸透し影響を与えているということである。

自然界の生命系の共生によってもたらされる養分供給の仕組みを無視した、人工的な化学肥料の使用は、結果的には大半が植物に利用されることなく、地下水や川に流亡してしまう。これが河川湖沼の富栄養化といわれる水質汚染で、それが直接流入する近海に、赤潮・青潮を発生させる原因ともなっているといわれている。そして、沖縄などでは珊瑚を食べるオニヒトデの大発生など、様々な環境問題を引き起こす原因となっている。この化学肥料による地下水汚染の問題は、特にEU諸国では大きな公害問題としてクローズアップされた。なぜなら、ヨーロッパではご存知の通り、降水量が非常に少ないために日本などと比べると、飲み水を地下水に依存する割合がたいへん大きい。この貴重な地下水が、主に農業によって重大な汚染を受け、致命的な危機に陥ろうとしていることが明らかにされてきた。園芸王国のオランダにおいては、国の1年間の総窒素消費量約200万トンのうち、約75%が主に農業によって土壌に導かれ、そのうちの約30%に相当する33万トンにも上る膨大な量の窒素が主に地下水系へと流出しているといわれている。イギリスでは、農業生産が盛んな中央部の穀倉地帯の広範囲にわたり、地下水中の窒素濃度が、WHOの飲用水基準をはるかに超える汚染レベルにあることが問題となった。ヨーロッパの農業先進国では、農業の質的転換、つまり化学肥料偏重の是正が大きな課題となった。もはや、現代農業は自然環境を保全する産業ではなく、水を汚染する公害産業であるとの実態が浮き彫りになってきたのである。